一人暮らしの部屋で「なんとなく空気が重い」「布団が湿っぽい」と感じたことはありませんか?

季節によっては結露やカビも気になり、掃除や換気に悩む人も多いはずです。

本記事では、ジメジメとした空気を和らげ、清潔で快適な部屋を保つための湿気対策と掃除の工夫について、実践的なアイデアを場所別に紹介していきます。

限られたスペースでもできる工夫ばかりなので、ぜひご自身の部屋に取り入れてみてください。

1. 一人暮らしの部屋がジメジメする原因とは?

一人暮らしの部屋で湿気が気になることはありませんか?

特に梅雨時期や冬場の結露が多い季節には、空気がどんよりとしてカビの心配も出てきます。

このセクションでは、部屋がジメジメしやすくなる具体的な原因について掘り下げていきます。

湿気が溜まりやすい場所とその特徴

湿気は部屋の中でも偏って溜まりやすい場所があります。

例えばクローゼットや押し入れ、家具の裏側など、風通しが悪い場所では湿気がこもりやすくなります。

また、窓際や玄関付近は外気との温度差で結露が生じやすく、壁や床に湿気がたまりやすくなるのです。

湿気が溜まりやすい場所の特徴は、「空気が流れにくい」「温度差がある」「水分を含みやすい素材がある」という点です。

こうした場所ではカビやダニの温床になりやすいため、湿気を意識した対策が欠かせません。

暮らしの中の湿気の発生源

生活の中でも、知らないうちに湿気を発生させている行動があります。

調理時の湯気や洗濯物の室内干し、入浴後のバスルームの開放などが代表的な例です。

また、観葉植物や加湿器も湿気の原因になりやすい点に注意が必要です。

- 室内干しの洗濯物

- 入浴後のドア開放

- 料理中の蒸気や湯気

- 加湿器の過剰使用

- 観葉植物の水やり後の湿度

こうした湿気の元を把握しておくことで、日々の対策が立てやすくなります。

部屋ごとの湿度差にも注目

一人暮らしの住まいは、ワンルームや1Kといった間取りが多く、空間がコンパクトな分、部屋ごとの湿度差が生じやすい傾向があります。

特に日当たりの悪い北側の部屋や、バスルームに隣接した場所では湿度が高くなることが多いです。

さらに、家具の配置や生活動線によって空気の流れが遮られると、同じ部屋の中でも湿気がこもるゾーンが生まれます。

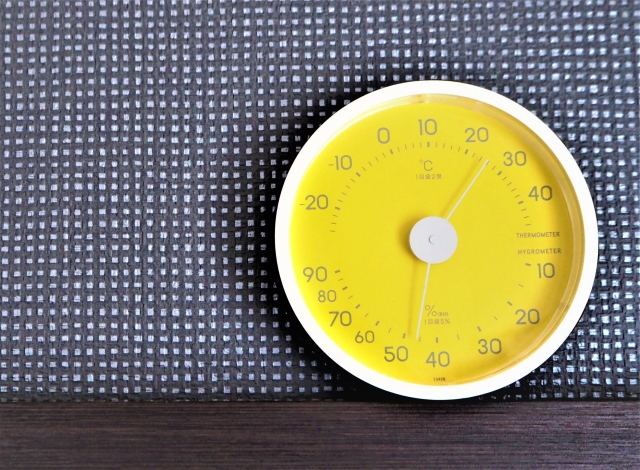

湿度計などで部屋ごとの湿度を把握し、必要に応じて除湿や換気を工夫することが大切です。

ジメジメした空気は、快適さを損なうだけでなく、掃除のしにくさや不快なニオイの原因にもなります。

次のセクションでは、こうした湿気をどうやって軽減・コントロールしていくか、具体的な対策方法を紹介します。

2. 部屋の湿気対策に効果的な方法

湿気を抑えるには、日々の暮らしの中でできる工夫を積み重ねることが大切です。

このセクションでは、基本的な換気の習慣から、除湿グッズの活用、家具の配置による空気の流れの工夫まで、実践しやすい方法を紹介します。

換気を習慣化するコツ

換気はもっとも手軽にできる湿気対策です。

とはいえ、窓を開けるだけでは不十分な場合もあります。

効果的に空気を入れ替えるには、「空気の出口と入口」を意識して、対角線上の窓やドアを同時に開けると良いでしょう。

朝起きてすぐ、帰宅してすぐなど、タイミングを決めて換気する習慣を作ると続けやすくなります。

外気が冷たい季節や梅雨時でも、短時間の換気を取り入れることで湿気を溜め込みにくくなります。

浴室やキッチンの換気扇をこまめに回すことも効果的です。

除湿グッズの上手な使い方

市販の除湿剤や除湿機なども、湿気対策の心強い味方です。

使い方のポイントは、「湿気がこもる場所にピンポイントで使うこと」。

クローゼットや押し入れ、ベッドの下など、空気がこもりやすい場所に設置しましょう。

- クローゼットには吊り下げ型除湿剤

- 押し入れには箱型やシート型を設置

- リビングや寝室には小型除湿機を活用

除湿剤は定期的な交換が必要なので、交換時期を忘れないようにカレンダーやスマホでリマインドするのもおすすめです。

家具の配置や工夫も湿気対策に

意外と見落とされがちなのが、家具の配置による湿気の影響です。

壁にぴったりくっつけた家具の裏側は空気が流れにくく、湿気がこもりやすくなります。

とくに北側の壁や外気に面した壁には注意が必要です。

家具と壁の間に数センチの隙間を空けたり、収納家具の背面にすのこを設置したりすることで、空気が流れやすくなります。

また、棚の中や引き出しにも除湿剤を入れておくと、湿気によるカビや臭いの発生を抑えることができます。

こうした小さな工夫の積み重ねが、快適な部屋づくりに大きく影響します。

次のセクションでは、掃除と湿気対策の関係について、より深く掘り下げていきます。

3. 湿気をためないための掃除の基本

湿気対策というと、換気や除湿グッズを思い浮かべがちですが、実は日常の掃除も大きな役割を果たしています。

このセクションでは、掃除が湿気にどう影響するのか、どのような頻度で掃除をすべきか、掃除しやすい部屋づくりの工夫について解説します。

掃除をすると湿気対策になる理由

掃除をすることで、ホコリや汚れを取り除くだけでなく、空気の流れが良くなり湿気がたまりにくくなります。

特にカーペットや布製ソファなど、湿気を含みやすい素材には注意が必要です。

ホコリや汚れが湿気と結びつくと、カビやダニの温床になりやすくなります。

掃除は湿気を “取り除く” のではなく、”ためにくくする” 環境を整える行為です。

また、掃除をすることで室内の異変にも気づきやすくなり、湿気の発生源を早期に把握することができます。

掃除の頻度とスケジュール例

湿気対策としての掃除は、定期的に行うことが大切です。

忙しい一人暮らしでも、週に1〜2回は床掃除と水回りの掃除を行いたいところです。

- 週1回:床の拭き掃除、浴室・キッチンの清掃

- 週2回:ホコリ取り(棚や家電の上)

- 月1回:ベッド下や家具裏の掃除

- 季節ごと:カーテンやカーペットの洗濯

こうしたスケジュールを立てておくことで、無理なく継続しやすくなります。

リマインダーアプリを活用するのもおすすめです。

掃除しやすい部屋づくりの工夫

掃除が面倒になりやすい原因のひとつが、モノが多すぎて動かす手間がかかることです。

普段から整理整頓を心がけ、床にモノを置かないようにするだけでも掃除がグッと楽になります。

また、収納グッズや家具の配置にも工夫を加えることで、掃除のしやすさが変わってきます。

キャスター付きの収納ボックスや、壁掛け収納を使うと、掃除の際に持ち上げたり移動したりする手間が省けます。

掃除を日常に組み込みやすくする工夫は、湿気対策にも直結します。

次のセクションでは、場所別に湿気と掃除の関係を詳しく見ていきましょう。

4. 場所別に考える湿気と掃除のポイント

湿気の悩みは、部屋全体に影響するものですが、場所ごとに発生しやすい原因や対処法が異なります。

特に水回りや長時間過ごす空間では、掃除と湿気対策をセットで考えることが効果的です。

このセクションでは、キッチン・洗面所・トイレ・リビング・寝室といった代表的な場所に絞って、それぞれのポイントを整理していきます。

キッチン・洗面所の水回りケア

キッチンや洗面所は、日常的に水を使う場所であり、湿気がこもりやすいエリアです。

調理時の蒸気や、洗面ボウルに飛び散る水、使い終わった後の拭き残しなど、気づかぬうちに湿度が上がってしまう要因が多くあります。

特に排水口まわりは、湿気だけでなくカビやぬめりの原因にもなりやすいため、定期的な掃除が欠かせません。

また、シンク下の収納などは風通しが悪く、湿気がこもりがちなので除湿剤の使用も効果的です。

- 調理後や洗顔後は水滴をすぐに拭く

- 排水口は週1~2回は掃除する

- 換気扇をこまめに回して湿気を逃す

- シンク下には除湿剤を設置

こうした小さな習慣の積み重ねが、湿気の蓄積を防ぎ、清潔な水回りを保つ鍵になります。

トイレの湿気とニオイ対策

トイレはスペースが限られており、窓がない場合が多く、湿気がこもりやすい場所のひとつです。

さらに、便器まわりの水分や手洗い場からの飛沫なども湿度の上昇に影響します。

加えて、換気が不十分なまま放置されると、ニオイもこもりやすくなります。

対策の基本は、「湿気のもとを断つ」ことと「空気の循環を保つ」ことです。

拭き掃除と除湿のセットで進めると、清潔感と快適さがぐっと増します。

- 便器のまわりはこまめに乾拭き

- 換気扇を常時稼働(もしくは定期運転)

- 壁や床の隅は週1回拭き掃除

- 除湿剤や炭の設置もおすすめ

消臭グッズも併用すれば、ニオイと湿気の両方にアプローチできます。

リビング・寝室の湿気とホコリの関係

リビングや寝室は、一人暮らしの中でも最も長く過ごす場所です。

そのため、湿気だけでなくホコリやダニなどの蓄積も起こりやすく、健康や快適さに直結します。

特に布団、クッション、カーテンなどの布製品は湿気を含みやすく、湿度が高いとカビやダニの温床になるリスクも高まります。

空気中のホコリも湿気と結びつくことで床に落ちやすくなり、掃除を怠ると不快なニオイや汚れにつながります。

- 布団やクッションは定期的に干す

- 家具の裏や下は月1回以上掃除

- カーテンやラグは季節ごとに洗濯

- サーキュレーターで空気を循環

湿気が減ると空気がさらっとし、掃除のしやすさも格段に上がります。

5. カビをためない暮らしの工夫

湿気がたまりやすい季節や空間では、どうしても気になるのが「カビ」です。

一度発生すると掃除が大変になるだけでなく、見た目やにおいの問題にもつながります。

このセクションでは、カビが出る前にできる予防的な工夫を中心に紹介していきます。

カビが気になり始めるサインとは?

カビは目に見えるようになる前から、なんとなく「違和感」として現れます。

たとえば、空気のにおいがこもった感じがする、布製品にじっとりした感触がある、壁や家具の隅にうっすら黒ずみがあるなどです。

「カビが生えたかも」と思った時点で、すでにカビの胞子は広がっている可能性があります。

こうしたサインを見逃さないためには、普段から部屋の状態に目を向けることが大切です。

特に梅雨や冬など湿度の高い時期は、毎日の観察と小まめな掃除がカギになります。

湿気対策と掃除を組み合わせるコツ

湿気対策と掃除を単体で行うよりも、組み合わせて実践することでカビを防ぐ効果が高まります。

たとえば、除湿機を使いながらホコリを取り除いたり、水まわりを使用した直後に水滴を拭いたりすることが有効です。

- 換気+床拭きで湿気とホコリを同時に除去

- 入浴後は換気扇+水滴拭き取りをセットで

- 寝室は布団干し+ベッド下掃除を一緒に

このように、日常の動作に掃除と湿気ケアの視点を組み込むことで、負担なく習慣化できます。

カビがつきにくい掃除道具と扱い方

掃除道具自体が湿気を含みやすい素材だったり、使いっぱなしになっていたりすると、逆にカビの原因になります。

そのため、選ぶ道具や保管の仕方にも気を配りましょう。

たとえば、速乾性の高いマイクロファイバークロスや、通気性のよい収納ケースがおすすめです。

また、使用後は水分をしっかり絞って乾かし、風通しのよい場所に保管することが基本です。

ほうきやブラシも、壁にかけるフック収納にするだけで、湿気がこもりにくくなります。

道具の手入れまで含めて掃除ととらえることで、よりカビに強い暮らしを実現できます。

次のセクションでは、湿気に強い掃除グッズについて具体的に見ていきましょう。

6. 湿気のある部屋で使いたい掃除グッズ

湿気対策と掃除を同時に行うには、グッズ選びが重要です。

一人暮らしでは、限られた収納スペースや掃除のしやすさも考慮する必要があります。

このセクションでは、湿気に強く、使い勝手の良い掃除道具について紹介していきます。

除湿+掃除が同時にできる便利アイテム

掃除と除湿が一体になったアイテムは、効率的に部屋を快適に保てる優れものです。

たとえば、珪藻土素材を使ったバスマットや水拭きモップは、床の水分を吸収しつつ掃除ができます。

また、除湿機能付きの空気清浄機も、空気中の湿度とホコリを一緒にコントロールしてくれる便利な家電です。

- 吸湿マットや珪藻土マットで足元の湿気をカット

- 除湿機能付きの空気清浄機で空間の湿気とホコリを同時に除去

- 水拭きモップやウェットシートで床の湿気を拭き取りながら掃除

こうしたアイテムを活用すれば、掃除の時間を短縮しながら湿気対策も同時に行えます。

湿気に強い素材の掃除道具とは

湿気の多い場所では、道具自体も湿気に耐えられる素材を選ぶことが大切です。

天然素材のほうきや木製の柄は湿気に弱く、カビが発生しやすいため注意が必要です。

代わりに、プラスチックやアルミ、ステンレスなどの耐水性素材を選ぶと安心です。

また、クロス類は速乾性のあるマイクロファイバー素材を選ぶと、湿気を含んでも乾きやすく衛生的です。

掃除道具を “長持ちさせる” ことも、結果的に湿気対策の一環になります。

耐久性と衛生面の両方を考慮して、素材を選ぶことが重要です。

収納しやすく出しやすいことも重要

掃除道具は “出しにくい” と感じると使う頻度が下がりがちです。

そのため、収納のしやすさと取り出しやすさも道具選びの大切なポイントです。

壁掛けフックやマグネット収納などを活用すれば、風通しの良い場所に清潔に収納できます。

また、キャスター付きの掃除グッズワゴンを使えば、部屋中どこへでも持ち運べて便利です。

湿気に負けない掃除環境をつくるには、グッズそのものの性能だけでなく、”使い続けやすい工夫” が不可欠です。

次のセクションでは、忙しい日にも続けられる時短の湿気対策掃除について見ていきましょう。

7. 忙しい日もできる湿気対策の時短掃除

一人暮らしで毎日忙しくしていると、掃除や湿気対策が後回しになりがちです。

でも、少しの工夫で「手間をかけずに続けられる」掃除方法を取り入れることは可能です。

このセクションでは、時短で実践できる湿気対策の掃除習慣を紹介します。

“ながら掃除”のすすめ

家事のなかで特に続けやすいのが“ながら掃除”です。

たとえば、料理中の隙間時間にコンロ周りを拭く、歯磨き中に洗面台を軽く掃除するといった工夫です。

移動のついでにフローリングワイパーをかけるのも手軽な方法です。

「ついで」にやるだけで、掃除の負担がぐっと軽くなります。

ながら掃除は習慣化しやすく、掃除を溜め込まずに済む点が大きなメリットです。

5分以内でできる習慣的掃除

まとまった時間がとれない日でも、5分あればできる掃除は意外とたくさんあります。

時間が短くても、湿気対策として意味のある掃除に絞るのがポイントです。

- 窓を開けて5分間の換気

- 洗面所やキッチンの水滴を拭く

- 除湿剤の状態をチェック・交換

- カビの出やすい隅のほこり取り

「5分だけ」と決めると、心理的なハードルが下がり、継続しやすくなります。

掃除を面倒にしない準備のコツ

掃除が面倒に感じる最大の理由のひとつは、「準備が大変」ということです。

そこで、掃除グッズを使いやすい場所に置いておく工夫が重要になります。

たとえば、キッチンや洗面所にはハンディモップや吸水クロスを吊るしておき、使いたいときにすぐ使える状態にしておきます。

掃除機の代わりにフローリングワイパーを常備しておけば、サッと取り出してすぐに使えます。

また、道具が見える場所にあると「ちょっとだけやろう」という気持ちになりやすく、結果的に掃除習慣が身につきます。

忙しい日々でも無理なくできる掃除の工夫は、湿気の蓄積を防ぎ、快適な空間を保つための近道です。

次のセクションでは、湿気対策とあわせて行いたい整理整頓について掘り下げていきます。

8. 湿気対策と一緒に行いたい整理整頓

湿気対策というと、換気や除湿に目が向きがちですが、実は「整理整頓」も大きな役割を果たします。

モノが多く散らかっていると、空気の流れが滞りやすくなり、湿気がたまりやすくなるからです。

このセクションでは、湿気をためにくい空間づくりのための整理整頓のポイントを紹介します。

小物や家具の整理と湿度の関係

モノが床に置かれていたり、家具が密集していたりすると、空気がうまく循環せず、湿気がこもる原因になります。

特に布製の小物や段ボール箱などは湿気を吸いやすく、放っておくとカビの温床になることもあります。

モノの “置き方” を見直すだけで、湿気の溜まり方は大きく変わります。

まずは床にモノを置かないことを意識し、収納棚に収めたり、吊り下げ収納を取り入れたりするのが効果的です。

家具同士の間隔を空けて配置するだけでも、空気の通り道ができ、湿気がこもりにくくなります。

また、家具の背後や下部など空気が滞留しやすい場所には、定期的な掃除と風通しの確保が欠かせません。

収納の見直しが掃除と湿気対策に効く

収納の見直しも、湿気と掃除の両方に効果があります。

ぎゅうぎゅうに詰め込まれた収納スペースは湿気がこもりやすく、掃除もしづらくなります。

通気性のよい収納ケースを選んだり、棚の中を定期的に空にして掃除したりすることで、カビの発生を防ぐことができます。

- 詰め込みすぎず、風が通る余白を残す

- 収納の中に除湿剤を入れる

- 引き出しや棚の中も定期的に出して拭き掃除

- 湿気がこもりやすい場所にはすのこを活用

また、見える収納にすると、こまめに掃除しようという意識も高まりやすくなります。

ラベルを付けたり、用途ごとに区分けした収納は、整理整頓と同時に掃除もしやすくなります。

ゴミや不要品の処理も湿気に関係あり

気づかないうちに溜まりがちな紙袋や空き箱、壊れた家電などの不要品も、湿気の温床になることがあります。

とくに段ボールは湿気を吸収しやすく、カビの発生源にもなりやすい素材です。

ゴミや不要品をこまめに処分することで、収納スペースに余白が生まれ、通気性が改善されます。

また、処分することで掃除もしやすくなり、湿気対策との相乗効果が期待できます。

整理整頓と湿気対策を並行して行うことで、清潔で快適な暮らしを維持しやすくなります。

日常の「片付け」の習慣がそのまま湿気対策にもつながると考えると、自然と意識も変わってきます。

次のセクションでは、そうした暮らしがもたらす快適さについてまとめていきましょう。

9. 湿気の少ない部屋がもたらす快適さ

これまでの工夫を重ねて部屋の湿気が軽減されると、想像以上に大きな変化が感じられるようになります。

空気が澄んでいること、掃除がしやすいこと、気分が軽くなることなど、目に見えること・見えないことの両面で快適さが高まります。

空気感と清潔感の変化

湿度が適正に保たれた部屋は、空気がさらっとしていて過ごしやすくなります。

特に一人暮らしのコンパクトな空間では、湿気がこもるだけで空気全体が重く感じられがちです。

湿気が減ると、自然と空気の “におい” や “触感” に変化が表れます。

また、ホコリやカビが減ることで、見た目にも清潔感が出て、来客時の印象も良くなります。

部屋全体が明るく感じられるのも、湿気が少ない空間ならではの特徴です。

湿度管理がもたらす生活の変化

湿度をコントロールすることで、衣類や寝具の状態もよく保たれるようになります。

湿気によるにおいやカビの心配が減るため、衣替えや収納の手間が軽減されるのもメリットです。

さらに、観葉植物の育ちがよくなったり、紙製品や電子機器が傷みにくくなったりと、生活全体に小さな良い変化が広がっていきます。

- 洋服ににおいがつきにくくなる

- ベッドのマットレスが長持ちする

- カビや湿気による不具合が減る

こうした積み重ねが、日常をより快適に整えてくれるのです。

掃除を通じて得られる心地よさ

湿気対策の一環として掃除を続けるうちに、掃除そのものが心の整理や気分転換として機能しはじめることもあります。

床のホコリが減る、鏡がくもらない、家具の裏がスッキリしている……そんな小さな変化が積み重なって、心地よい空間が自然と保たれるようになります。

掃除を習慣にすることで、「散らかったら片付ける」のではなく「片付いた状態を維持する」発想に変わっていきます。

それが暮らし全体の質を高め、気持ちにも余裕をもたらしてくれます。

一人暮らしだからこそ、自分にとって心地よい空間を自分の手でつくることができます。

湿気をコントロールし、掃除を日常に取り入れることで、その空間はさらに快適な場所へと変化していくでしょう。

まとめ:湿気と掃除の工夫で、快適な暮らしへ

湿気対策というと、換気や除湿グッズが中心と思われがちですが、日々の掃除や整理整頓の積み重ねも大きな力になります。

特に一人暮らしの住まいでは、空間が限られるからこそ湿気がこもりやすく、ちょっとした工夫が快適さを左右します。

この記事で紹介したように、場所ごとの特徴に合わせた掃除や道具の使い方、日常に取り入れやすい習慣を意識することで、湿気を防ぎながら心地よい空間が保てるようになります。

掃除を「面倒な作業」ではなく、「快適な空気をつくる時間」としてとらえると、暮らしの中に自然と良いリズムが生まれていくはずです。

湿気が少ない空間は、それだけで気分が軽くなります。

今日できるひと工夫から、ぜひ始めてみてください。