排水口のにおいや詰まりって、気になっているのに、つい後回しにしてしまいがちですよね。

とくに一人暮らしだと「まだ大丈夫かな」と思っているうちに、いつの間にか不快なにおいや水の流れの悪さが気になってくることも。

今回の記事では、そうした排水口の悩みを少しでも軽くできるような掃除術を、一人暮らし向けにやさしくまとめました。

掃除が苦手でも大丈夫。

「毎日やらなきゃ」と気負わずに済む、週1でゆるく続けられる工夫をたくさんご紹介しています。

必要な掃除グッズや、キッチン・洗面所などの場所別対策、詰まりを防ぐためのちょっとした習慣まで。

自分の暮らしの中に取り入れやすいポイントを見つけて、心地よい空間づくりに役立ててみてくださいね。

一人暮らしの排水口の臭いの原因とは?

排水口から漂うにおいは、ある日突然気づくもの。

特に一人暮らしでは、掃除のタイミングを逃すと、いつの間にか不快感の原因になっていることもあります。

このセクションでは、排水口の臭いの種類と、その発生メカニズム、そして原因となる汚れについてやさしく解説していきます。

排水口からの悪臭の種類

排水口から出るにおいには、いくつかのタイプがあります。

よくあるのが、生ゴミのようなにおい、下水のようなにおい、そして湿ったカビっぽいにおいです。

それぞれに原因が異なり、掃除の方法も変わってきます。

たとえば、生ゴミのようなにおいは、調理中の食材カスや油分が蓄積された場合に起こりやすく、湿ったにおいは排水トラップ内の水が蒸発したり、ぬめり汚れが発生しているときに感じやすくなります。

また、気温や湿度の高い時期には臭いが強まりやすい傾向があります。

においの出方には日ごとのムラがあるので、「前よりもにおう」と感じたときは、軽くチェックするクセをつけておくと、悪化を防げるかもしれません。

まずは、においの種類からおおよその原因を見極めることが、対策の第一歩になります。

臭いの発生を防ぐための基礎知識

においが発生する仕組みを知っておくと、日々の掃除にも役立ちます。

排水口の内部では、食材や洗剤の残りが少しずつたまり、ぬめりや汚れとなってにおいのもとになります。

また、トラップ部分の水が減って空気が上がってくると、下水のにおいが逆流することも。

さらに、使わない期間が長くなると、トラップが乾いて防臭機能が失われることもあります。

これは特に旅行や出張、実家に帰省したときなどに起こりがちです。

長期間使わないときには、あらかじめ少し多めに水を流しておくなど、においの逆流を防ぐ工夫が有効です。

こうした基本を知っておくことで、「あれ?最近ちょっとにおうかも」と感じたときに早めに対応しやすくなります。

臭いの元となる汚れの種類

排水口の汚れには、いくつかのパターンがあります。

主なものは、油汚れ、食材カス、石けんカス、そして髪の毛や繊維くずなど。これらが蓄積すると、バクテリアが繁殖し、においの原因になってしまいます。

特に気をつけたいのが、ぬめりのある油汚れやカスが排水パイプの内側にこびりつくこと。

見えない場所だからこそ、定期的な掃除が効果的です。掃除のタイミングを逃さないよう、週1回のチェック習慣をつけておくと安心ですね。

また、見落としがちなのが「排水口のふち」や「ゴミ受けの裏側」。

ここにも汚れがたまりやすく、気づかないままにおいの原因になっていることがあります。

小さなブラシや使い捨ての綿棒などを活用して、こまめに軽くこすっておくのもおすすめです。

掃除リストで排水口を効果的に掃除する方法

排水口掃除は「気になったときにやる」よりも、あらかじめ決めておいた方が習慣化しやすくなります。

そこで役立つのが、掃除リストの活用です。

このセクションでは、排水口の掃除を効率的に進めるためのリスト作成のコツや、日常生活に無理なく組み込む工夫を紹介します。

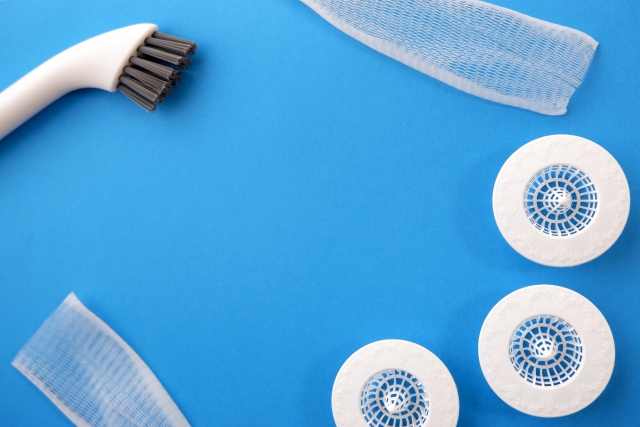

排水口掃除に必要な掃除グッズ

排水口の掃除には、意外と少ない道具で十分です。

基本的なセットとしては、使い捨て手袋、排水口ブラシ、スポンジ、ぬめり取り用の洗剤などがあれば安心。

排水口カバーやごみ受けの掃除には、古歯ブラシもあると細かい部分まできれいにしやすくなります。

また、掃除後のにおい対策として、重曹とクエン酸を組み合わせて泡洗浄する方法もおすすめです。

キッチンや洗面所、浴室など場所によって道具の使い分けを意識することで、効率もぐんと上がります。

できれば掃除道具は1か所にまとめておくと、すぐに取りかかれるので習慣化しやすくなります。

掃除リスト作成のコツ

掃除を後回しにしがちなときでも、リスト化しておくと意外と手がつけやすくなります。

「今日は何をすればいいか」が明確になると、迷わず動きやすくなるからです。

ポイントは、小さな行動に分けること。

時間があるときだけでなく、すき間時間にも対応できるような形でリストを作成しましょう。

- キッチンの排水口フィルターを外して軽く洗う

- 洗面所のごみ受けをブラシでこする

- 排水口のフタを外して中性洗剤をスプレー

- フタ・ゴミ受けを水で流して元に戻す

「1項目5分以内で終わること」を基準にすると、続けやすい掃除リストができます。

週1の習慣にも取り入れやすくなります。

忘れずに掃除するためのちょうどいい頻度

掃除リストを作っても、うっかり忘れてしまうことはあります。

そこで大切なのが「無理のない頻度」を決めることです。

理想的なのは、「週1回の排水口掃除」と「月1回の念入り掃除」といったように段階を設けること。

日常の中であまり負担にならないように、カレンダーやリマインダーで通知を活用するのもおすすめです。

たとえば、日曜の夜に「排水口をチェック」の通知を入れておけば、習慣化がスムーズになります。

また、洗面所・キッチン・お風呂など、複数ある排水口の場所ごとに項目を分けておくと、一度に全部やらなくても済むようになり、気楽に取り組めるようになります。

小さな行動を積み重ねていけば、気づけばきれいな排水口が当たり前になっていきます。

掃除リストはその土台づくりの助けになるものとして、活用していきましょう。

ズボラな一人暮らし向け排水口掃除法

「排水口の掃除、やらなきゃとは思うけど…」

とつい後回しにしてしまう人も多いのではないでしょうか。

そんな方に向けて、手軽に・無理なく続けられる排水口掃除のやり方をまとめました。

がんばりすぎなくても、きれいはちゃんと保てます。

手間をかけずに掃除するやり方

ズボラさんにおすすめなのが、“ついで掃除”を取り入れるスタイルです。

たとえば、食器を洗った後にそのまま排水口のゴミ受けも軽く洗う。

洗面所を使った後にさっと水で流しておくだけでも、ぬめりの予防になります。

ポイントは「完全に掃除するぞ!」と構えすぎないこと。

毎日5秒でも触れる時間があるだけで、溜まる汚れの量は大きく変わってきます。

歯みがき中に洗面ボウルをスポンジでなでる、湯切り後の鍋をゆすいだタイミングで排水口にもお湯を流すなど、習慣の中に組み込むのがコツです。

時間をかけない掃除のポイント

短時間で済ませるには、汚れがこびりつく前にサッと拭く・流すことが肝心です。

週末にまとめて掃除するのもひとつの方法ですが、汚れが進んでからだと時間も労力も倍に。

そこでおすすめなのが「週1回×3分」くらいのシンプル掃除です。

ゴミ受けやカバーは、ぬるま湯+中性洗剤でさっと洗うだけでもかなりすっきりします。

洗面所の排水口には、週1で重曹を大さじ1ほど振って熱めのお湯を流すだけでも、臭いや詰まりの予防になります。

掃除タイムをあえて短く区切って、「今日はキッチンだけ」など場所をしぼると、気軽に取り組めます。

掃除がちょっとラクになる道具たち

掃除が苦手な方ほど、扱いやすい道具を揃えるとハードルが下がります。

たとえば、排水口用のブラシは先端がカーブしているものを選ぶと、奥まで届きやすく快適です。

スポンジ付きのハンドルブラシは、手を汚さずにサッとこすれて便利。

また、100円ショップなどで手に入る使い捨てフィルターやぬめり取りグッズもおすすめ。

毎回の掃除が面倒な場合は、排水口用のキャップやネットを活用するだけでも汚れの付着を減らすことができます。

「取りかかるのが億劫」という気持ちは誰にでもあるもの。

だからこそ、道具に頼って“ハードルの低い掃除”を目指すことが、続けるカギになるのです。

トイレ掃除の重要性と方法

排水口だけでなく、トイレも一人暮らしの中で忘れがちな掃除スポットのひとつです。

小さな空間ですが、日常的に使う場所だからこそ、定期的なメンテナンスが大切になります。

このセクションでは、トイレ掃除の基本的な頻度、スムーズに進めるためのコツ、そして最低限そろえておきたい掃除用具を紹介します。

トイレ掃除の頻度とタイミング

トイレは週に1回を目安に掃除するのが理想的です。

ただし、使用頻度や生活スタイルによって調整してもOK。

たとえば「毎週日曜の朝」と決めておくだけでも、忘れにくくなります。

こまめに掃除しておくと、汚れも軽く済みますし、全体の掃除時間も短縮できます。

便器の中だけでなく、床・便座・タンクまわりなども軽く拭く習慣をつけておくと、清潔感がキープしやすくなります。

とくに来客の予定がある前日などは、いつもの掃除に加えて、トイレットペーパーの補充や換気なども一緒に行っておくと安心です。

あらかじめ予定に組み込んでおくと、慌てず余裕を持って動けますよ。

トイレ掃除がスムーズになるちょっとした工夫

掃除のハードルを下げるには、“取りかかりやすさ”を意識するのがコツです。

たとえば、トイレの中に掃除シートや簡易ブラシを常備しておけば、気になったときにすぐサッと拭けます。

また、便器まわりを軽く拭くだけでも「やった感」があるので、完璧を求めすぎず「ちょっと手を入れておく」が続けやすさの秘訣。

床のほこりやペーパーの芯なども、ついでに拾っておくだけでもすっきり感が変わります。

習慣化するためには、「朝のトイレ時間の最後にシートで一拭き」など、既にある行動に掃除を添えるような工夫を取り入れてみるのも効果的です。

掃除のついでにトイレットペーパーや消臭剤の残量をチェックするのも、無理なくできる習慣のひとつです。

必要な掃除用具のチェックリスト

トイレ掃除に必要なグッズは、意外とシンプルです。

最低限そろえておきたいのは以下のようなアイテム:

- トイレ用ブラシ(使い捨て or 水洗い可能タイプ)

- トイレクリーナー(中性または弱アルカリ性)

- 使い捨て手袋または掃除用ゴム手袋

- ペーパーやシートタイプの除菌クロス

この4点があれば、基本的な掃除には十分対応できます。

余裕があれば、タンクの裏や便座の隙間などに使いやすい細めのブラシや綿棒も加えると、より丁寧な掃除ができますよ。

収納スペースが限られている場合は、突っ張り棚や壁掛けポーチを活用すると、道具の出し入れがラクになり掃除のハードルも下がります。

風呂場や洗面所の掃除テクニック

水まわりの中でも、風呂場と洗面所は特に湿気がこもりやすく、汚れがたまりやすい場所。

放っておくとぬめりや水垢が目立ってきたり、においの原因にもなります。

このセクションでは、日々の掃除に取り入れやすい道具やテクニック、そして無理なく続けるための習慣化のコツを紹介します。

浴室の掃除に役立つグッズ

浴室は広さもあり、掃除が億劫になりがちな場所。

でも、ちょっとした便利グッズがあるだけで、気軽に掃除しやすくなります。

たとえば、ワイパータイプの水切りヘラは、お風呂あがりにさっと壁や床の水分を取るだけでも、カビの発生を抑えるのに効果的です。

また、スポンジに柄がついたロングタイプの浴室ブラシは、かがまずに床や壁を掃除できるので腰への負担が少なく、掃除のハードルが下がります。

マグネットで壁にくっつけて収納できるタイプなら、場所も取らずにすぐ使えて便利です。

床や排水口まわりには、専用のカビ・ぬめり取り用洗剤を使うのもおすすめ。

ただし、洗剤は使用前にしっかり表示を確認して、適量を守って使うことが大切です。

水垢やカビの効果的な除去法

風呂場や洗面所の厄介な汚れといえば、水垢とカビ。

水垢は水に含まれるカルシウムなどの成分が固まったもので、白っぽいザラザラとした汚れになります。

水垢にはクエン酸や酸性の洗剤が効果的。

スプレーで吹きつけたあと、キッチンペーパーやラップで数分パックしてからこすると、するっと落ちやすくなります。

頑固な場合は、数回に分けて少しずつ落とすのがポイント。

カビにはカビ取り用洗剤を使用し、換気をしっかりしながら作業しましょう。

定期的に換気扇を回す・浴室乾燥を使うなど、日々の湿気対策も並行して行うと、発生しにくくなります。

掃除を続けるための習慣作り

風呂場や洗面所の掃除は、「まとめてやろう」と思うと手が止まりがちです。

そこでおすすめなのが、毎日の生活に“ついで掃除”として取り入れるスタイル。

たとえば、お風呂あがりに壁や床の水を拭く、洗顔のついでにボウルを軽くこする、など。

掃除の頻度は、浴室の水回りは週1〜2回、洗面所の排水口まわりは週1回が目安です。

ただ、習慣として自然にできる範囲でOK。掃除を“特別な作業”にしないことで、気負わず続けられるようになります。

また、掃除道具は手に取りやすい場所にセットしておくと便利です。

たとえば、洗面所の下や洗濯機の横に小さなバスケットを置いて、スポンジやスプレーをまとめておくなど。

掃除しようと思ったときにすぐ手が届く工夫が、習慣化への近道です。

キッチン排水口を清潔に保つための工夫

毎日使うキッチンだからこそ、排水口のにおいや詰まりには注意しておきたいところ。

でも、忙しい一人暮らしでは、つい後回しになりがちです。

このセクションでは、キッチン排水口を快適に保つためのちょっとした工夫や、意識しておきたいポイントを紹介します。

油汚れが臭いや詰まりにつながる理由

キッチンで扱う油は、排水口トラブルの大きな原因になります。

調理後のフライパンや鍋を洗うとき、流れ出た油は配管の中で冷えて固まり、ヘドロのようにこびりついていくのです。

これが蓄積されると、水の流れが悪くなったり、臭いのもとになったりします。

さらに、油と一緒に流れていく細かい食材カスや洗剤の泡が、配管内でからまり合って詰まりの原因になることも。

とくに冬場は油が固まりやすく、詰まりやすい季節でもあります。

油を流さない工夫としては、キッチンペーパーでふき取ってから洗う、調理くずはネットで受け止める、などのひと手間がとても効果的です。

食材カスや洗剤残りの対処法

食材カスや洗剤の泡も、放っておくとぬめりや臭いの原因になります。

排水口のごみ受けに残った野菜の切れ端や細かいくずは、料理や洗い物が終わったらすぐに取り除くのが理想です。

さらに、洗剤残りは泡切れが悪いほど発生しやすくなります。

洗剤を多く使った日は、最後にたっぷりのお湯で流す習慣をつけると、泡や油汚れをしっかり押し流せます。

週1回ほど、重曹とお湯を使った簡単なケアを取り入れるのもおすすめです。

食材カスや泡の残りが気になるときは、排水口まわりをさっとスポンジでこするだけでも清潔感がぐっと増します。

排水口フィルターやカバーの活用術

キッチンの排水口を清潔に保つには、専用のフィルターやカバーを上手に使うことがポイントです。

ごみ受けに直接貼りつけるタイプのフィルターや、ぬめりを抑える素材でできたカバーなど、さまざまなアイテムがあります。

使い捨てタイプなら、汚れが目立ったらすぐに取り替えるだけで手間もかからず便利。

ネットタイプのフィルターも、食材カスをしっかりキャッチしてくれます。

また、ステンレス製やシリコン製の排水口カバーは繰り返し使えるタイプも多く、経済的かつエコな選択。

ぬめり防止剤や除菌シートと併用すれば、におい対策もバッチリです。

大切なのは、自分の暮らしに合ったアイテムを選んで「面倒にならない仕組み」をつくることです。

掃除用具の効果的な活用法

掃除は「やる気」だけでなく、「道具選び」でも続けやすさが変わってきます。

特に一人暮らしの場合は、収納や使いやすさも大事なポイントです。

ここでは、排水口掃除にも役立つ基本的な掃除用具の選び方と、活用のコツを紹介します。

掃除機の選び方と使い方

掃除機は床やラグの掃除だけでなく、キッチンや洗面所の隅のほこりやごみ取りにも活躍します。

特にスティックタイプの軽量モデルは、立てかけておけて、取り出しやすいので一人暮らしにぴったりです。

「排水口に関係ないのでは?」と思うかもしれませんが、排水口まわりの床に落ちた髪の毛や食材カスなど、水まわり掃除の前段階として掃除機をかけておくと、後の掃除がぐっと楽になります。

使い方としては、週に1〜2回、キッチン・洗面所・トイレの床を掃除する習慣を持つのがおすすめです。

また、小型のハンディクリーナーを取り入れると、狭いスペースやすき間のごみ取りにも対応しやすくなります。

コンパクトで充電式のものなら、収納場所もとらず気軽に使えます。

手軽に使える洗剤とクリーナー

洗剤選びで大切なのは、「すぐ使える」「迷わず使える」ことです。

たとえば、スプレー式の中性クリーナーは、キッチンや洗面所など多用途に使え、素材を傷めにくいのが特長です。

汚れが気になるときには、重曹やクエン酸を使ったナチュラル洗剤もおすすめ。

排水口まわりに使えば、軽いぬめりやにおいの抑制にもつながります。

洗剤を常に出しやすい場所に置いておくと、思い立ったときにすぐ使えて掃除のハードルが下がります。

ポイントは、「これひとつあればOK」と思えるお気に入りを見つけること。

用途ごとに何本もそろえなくても、十分きれいに保てます。

ボトルのラベルを外して無地の詰め替え容器にするなど、見た目を整える工夫をすると、生活空間にもなじみやすく、道具を出しやすくなります。

モップやスポンジの選び方

排水口まわりの掃除は、手間をかけずに済ませたいけれど、清潔感もきちんと保ちたいところです。

そこでポイントになるのが、使いやすくて扱いやすいモップやスポンジの選び方。

道具にこだわることで、掃除のハードルを下げながら、日々の清掃をスムーズにすることができます。

おすすめのスポンジの特徴

スポンジは日常的に使うからこそ、使い心地と管理のしやすさが重要です。

以下のポイントを押さえたものを選ぶと、排水口まわりでもストレスなく使えます。

- 水切れが良く、速乾性が高い

- 手のひらサイズで握りやすい

- スポンジ面と研磨面が分かれているタイプ

- 吊り下げ可能なフック穴があると収納しやすい

乾きやすくてカビにくい素材を選べば、掃除道具自体の清潔も保ちやすくなります。

モップ選びで掃除の負担を軽くする

床まわりや壁際の掃除にはモップも便利な道具です。

排水口まわりの床がベタつきやすいキッチンや洗面所では、軽量で小回りが利くタイプを選ぶと使いやすくなります。

- 使い捨てシートが使えるタイプ

- ヘッドがフラットで家具の下にも届く形状

- 自立するデザインで収納しやすい

- 白やベージュなどインテリアになじむ色

出しっぱなしでも生活感が出にくいデザインを選ぶと、自然と掃除の頻度も上がります。

掃除道具を取り入れやすくする工夫

良い道具を選んでも、取り出しにくい場所にしまっていては使わなくなってしまいます。

ポイントは、よく使う場所のすぐ近くに置いておけること。

突っ張り棒やフック付きの収納ケースを使えば、洗面台下やシンク横でも場所を取らずに収納が可能です。

また、掃除後にさっと乾かせる場所を確保しておけば、道具も長持ちします。

掃除を無理なく続けるには、「準備がいらない状態」にしておくことがいちばんの近道かもしれません。

お気に入りのスポンジやモップを見つけて、気軽に使える環境を整えていきましょう。

排水口の詰まりを防ぐための習慣

排水口の詰まりは、ある日突然発生するようでいて、じつは日々の積み重ねが原因になることが多いものです。

このセクションでは、詰まりを防ぐためにできる日常的なちょっとした習慣や、取り入れやすいコツについてまとめていきます。

日常的な掃除の工夫

詰まりを防ぐためには、日々の小さな積み重ねが大切です。

まず心がけたいのは、排水口に流れるものをできるだけ減らすこと。

キッチンでは、油や食材カスをそのまま流さず、ペーパーで拭き取ったり、三角コーナーやフィルターで受け止める習慣をつけましょう。

洗面所やお風呂では、髪の毛や石けんカスがたまりやすいので、使ったあとにさっと取り除くクセがあると理想的です。

水がスムーズに流れているか、排水口にぬめりがないかなど、こまめに目視でチェックするだけでも予防になります。

排水口を清潔に保つポイント

清潔な状態を保つためには、週1回の掃除を基本にしつつ、日々の「ついでケア」も取り入れるのがおすすめです。

たとえば、シンクや洗面ボウルを掃除したときに、その流れで排水口まわりも一緒に洗ってしまうと、手間なくきれいをキープできます。

また、重曹+お湯や中性洗剤を使った簡単な掃除方法なら、負担感が少なく取り入れやすいのもポイントです。

大がかりな掃除をしなくても、定期的な軽いケアでにおいや詰まりを防ぐ効果が期待できます。

排水口のフタやごみ受けは、ぬめりがたまりやすい場所なので、気づいたときにこまめに洗うことが習慣づけの第一歩になります。

排水口トラブル未然防止のコツ

詰まりやにおいといったトラブルを未然に防ぐには、「掃除の仕組み化」がとても効果的です。

たとえば、カレンダーに週1回の掃除日を決める、お気に入りの掃除道具を使うなど、「取りかかりやすい工夫」が大切です。

また、排水口専用のフィルターやネットを活用することで、髪の毛や細かいごみが流れ込むのを防げます。

使い捨てタイプであれば、掃除のたびに取り替えるだけなので手軽です。

重要なのは、「完璧を目指さないこと」でもあります。

5分だけでもやっておこうという気持ちが、詰まり予防の第一歩になるからです。

続けられるペースで、できることから少しずつ始めていきましょう。

これからの掃除習慣に向けて

排水口の臭いや詰まりを防ぐためには、日々の習慣とちょっとした気づきが大きな力になります。

このセクションでは、今後の暮らしに活かせるような掃除への向き合い方や、習慣にするための考え方をまとめていきます。

掃除を続けるために大切なこと

掃除を続けるために一番大切なのは、「完璧を目指さない」ことです。

毎回きっちりピカピカにする必要はなく、気がついたときに少し手をかけるだけでも十分。

とくに排水口まわりは、ぬめりやにおいが気になり始める前にケアするほうが、結果的に手間も少なくなります。

また、「掃除をしなきゃ」と思うと負担に感じやすいですが、「5分だけやってみよう」「ついでにここも拭いておこう」という柔らかい意識の方が、長く続けやすいのです。

暮らしの中に掃除を組み込むコツ

掃除を習慣にするには、日常の流れにうまく組み込むことが鍵になります。

たとえば、「洗顔後に洗面台を拭く」「食器洗いのついでにシンクの排水口も洗う」といった、“動作とセット”の掃除は取り入れやすく、意識しなくても自然と続くようになります。

また、「週の始まりはシンク掃除の日」と決めておけば、カレンダーを見ただけで掃除のきっかけになります。

ルーティン化することで迷いが減り、継続しやすくなるのです。

掃除を習慣化するためのヒント

習慣化のヒントとして、道具の管理や掃除のハードルを下げる工夫も役立ちます。

お気に入りの掃除グッズを用意したり、洗剤やスポンジを手に取りやすい場所に置いたりすると、掃除のきっかけが増えます。

そして何より、「自分のための空間を整える」という気持ちを忘れないこと。

気持ちよく過ごすためのひと手間として掃除を捉えると、少しずつ愛着が湧いてきます。

完璧じゃなくても、少しずつきれいにしていければ、それで十分なのです。

まとめ

排水口の掃除は、「つい忘れがち」な場所だけれど、だからこそケアしたときの気持ちよさは格別です。

においや詰まりのトラブルを防ぐには、特別なことをするよりも、小さな工夫を積み重ねることが何より大切。

完璧にしようとせず、「今日はここだけ」と決めて取りかかるのが続けるコツです。

今回ご紹介した内容が、みなさんの暮らしの中で「掃除のハードルを少し下げる」きっかけになればうれしいです。

ひとつずつ、自分のペースで整えていくことで、住まいは自然と心地よい空間になっていきます。

これからも、無理なく続けられる掃除のヒントを一緒に見つけていきましょう。